珊瑚工芸品の帯留めの骨董品持ち込み買取を頂きお譲り頂きました。

売却済

写真19枚掲載、クリックしてご覧下さい。

品番:X-1886

価格:売却済

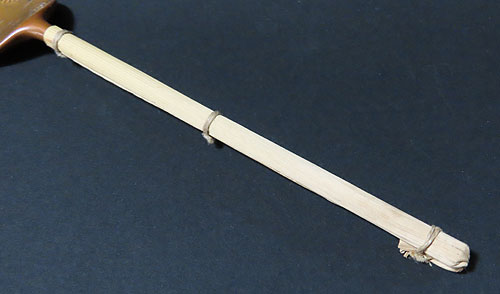

煎茶道具 や抹茶道具で使われる、釜と風炉の風炉の灰を整えるのに使われる茶道具です。

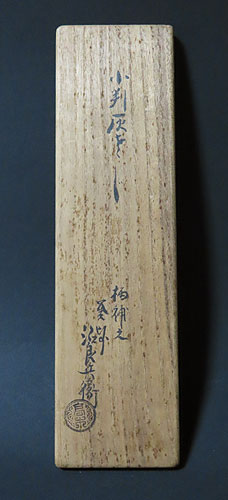

小さな作品ですが、共箱 で共布が付いております。

長年使用されてきた逸品だと思われますが、保存状態 も良く採光の加減で白く光っておりますが、完品 です。金工作品の中でも、丁寧な彫金細工が施され、彫る 技法 が素晴らしい逸品です。

高木治良兵衛は江戸時代から続く 茶道具 の釜や鉄瓶などを多く作られた著名な作家の金工作家で、現在では6代高木治良兵衛が継いでおられます。

良い機会なので、日本の 金工作品 と高木治良兵衛の紹介をさせて頂きます。

日本の 金工品 や 刀装具、また甲冑で製作する際に必ず使われる製作技法が 彫金細工 です。

その種類は、糸鋸や鏨で切り取った「透かし彫り」や、地金を彫り模様や図案・文字を入れる「毛彫り・片切彫」などの種類があります。

また、地金の裏から大きく打ち出した後、表から細部を押さえていく「打ち出し」の技法もあります。

本体の地金に意図する図案の溝を彫り、別の地金を嵌め込む技法が「象嵌」です。

他には地金の表面に細かい目を入れ金箔や金糸を打ち込む「布目象嵌」などがあります。

高木治良兵衛の高木家も釜などを主に作り現在も伝統を保持しており、初代 高木治良兵衛は(1828年~1885年)で、大西家十世浄雪に兄弟で師事し、兄は大西家十二世浄徳を継ぎ、十三世浄長の後見人として大西家に残る初代一世は大西家より独立し三条釜坐にて安政二年創業、初代高木治良兵衛を名乗ります。

その後、6代高木治良兵衛となり、五世の義弟:鎚起師三世「美芳」を継承・製作し、一方四世に 師事 し釜を製作しつつ五世の後見人として活躍し、現在各地で二人展を多数開催しておられます。

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。