煎茶道具の茶道具出張買取を頂きお譲り頂きました。

売却済

写真26枚掲載、クリックしてご覧下さい。

品番:X-3147

価格:売却済

この作品は、丁寧に作られた逸品で、保存状態 も良く大切に茶の湯では使われてきた、人気のある茶道具だったと思われます。

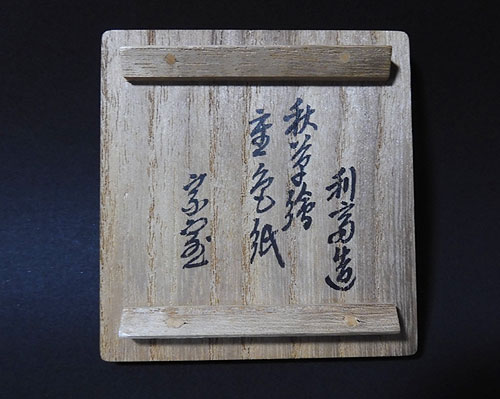

共箱 も付いており、綺麗な季節の草花が描かれており、駒沢利斎の作品の中でも 名品 だと思われます。

このような品物は、使い込まれても 木味 が素晴らしく、茶道具 のなかでも立派なお道具で、骨董品 となっても人気のあるお道具です。

形も面白く、彫る技法が丁寧に施されており、いつまでも 愛玩 される 蒔絵 が施されており素晴らしい香合です。

初代 宗源(?〜延宝年間)

初代宗源は通称を理右衛門といいます。

延宝年間(1673〜81)に指物を家業として自立。

二代 宗慶 寛永5年〜元禄6年(1628〜1693)

通称は理右衛門。

三代 長慶 ?〜貞享3年(?〜1686)

通称は利兵衛、理右衛門。

四代 駒沢利斎 延宝元年〜延享3年(1673〜1746)

三代長慶の婿養子で、通称は理右衛門、名は利斎。

千家に出入りを許されるようになり、表千家六代覚々斎宗左より「利斎」の名を授かり、

以降、代々「利斎」を名乗る。

駒沢家初代とする説もある。

五代 駒沢利斎 宝永4年〜宝暦14年(1707〜1764)

四代の子。

通称は利右衛門、名は利斎。

六代 駒沢利斎 元文4年〜享和3年(1739〜1803)

通称は利右衛門、名は利斎。江戸時代に茶方指物師として活躍。

七代 駒沢利斎 明和7年〜安政2年(1770〜1855)

六代の婿養子。

呼名を茂兵衛、通称を信邦、名を利斎、号は曲尺亭、少斎、春斎。

表千家 九代了々斎宗左より「曲尺亭」の号を、天保11年(1840)、表千家 十代吸江斎宗左より「少斎」の 号 を授かる。

指物師に留まらず塗師としても一流の腕を持ち、「春斎」の号を用いて八代黒田正玄や十一代飛来一閑らと合作を作る。

長寿にも恵まれ、最晩年まで制作し中興の祖と仰がれている。

八代 駒沢利斎 寛政8年〜弘化3年(1796〜1846)

幼名は十次郎、名は理右衛門、利斎。

天保11年(1840)、八代駒沢利斎を 襲名。

九代 駒沢利斎 文政2年〜文久2年(1819〜1862)

七代の子。

幼名は十次郎、寿次郎。名は理右衛門、利斎。

十代 駒沢利斎 天保12年〜慶応2年(1841〜1866)

八代の長男。

幼名は重次郎。銘 は理右衛門、諡は利斎。

26歳で早世したので、九代利斎の 弟子・岡本喜助(七代利斎の養子)が明治元年まで後見を務める。

十一代 駒沢利斎 嘉永5年〜明治35年(1852〜1902)

岡本喜助の子として生まれ、十代駒沢利斎の婿養子となる。

名は理右衛門、利斎。

歴代の中で最も 茶の湯 に精通した人物といわれている。

著名 な作家の富岡鉄斎とも親交があった。

十二代 駒沢利斎 明治9年〜明治29年(1876〜1896)

十一代の長男。

幼名は利三郎、諡は利斎。

21歳で早世。

十三代 駒沢利斎 明治16年〜昭和27年(1883〜1952)

十一代の次男。

幼名は重次郎、銘 は利斎。

十四代 駒沢利斎 明治42年〜昭和52年(1909〜1977)

十三代の妻。

名は浪江、利斎。

以後現在に至るまで名跡は空席となっているが、十四代の甥の息子である吉田博三が十五代を継ぐべく修行中である。

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。