秦蔵六の金属工芸作品の香炉を骨董品出張買取を頂き、お譲り頂きました。

¥400,000-

写真30枚掲載、クリックしてご覧下さい。

品番:X-1620

価格:売却済

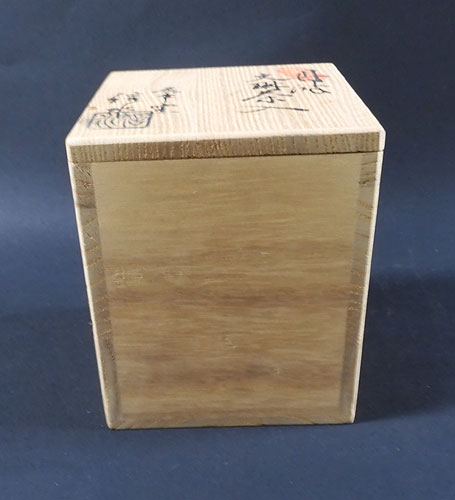

この作品は抹茶道具の茶入で文琳 茶入 と言います。

綺麗な丹波焼で、茶の湯では使いやすい大きさで手頃な 逸品 です。

綺麗な丹波焼ですが、共箱も無く、お求めやすい価格で販売しております。

質素な図柄ですが、昔の職人技が漂う、優雅な作品です。

昭和初期頃に作られた作品ですが、昔の職人技の素晴らしさを取り入れた茶入です。

保存状態も良く、共箱も綺麗で最近では、中国茶や煎茶道具にも使われているようです。

丹波立杭焼(たんばたちくいやき)は、兵庫県丹波篠山市今田地区付近で焼かれる陶器。

主に生活雑器を焼いてきた。丹波焼、または立杭焼ともいう。

起源は平安時代にまで遡るといわれ、六古窯 の一つに数えられる。

中世の丹波焼の特徴は赤っぽい土肌にかかる、焼き締めによる自然釉に特徴がある。

備前焼、信楽焼に比べ、若緑色のおとなしめで爽やかな作品が多い。

江戸時代以後は釉薬や技法が多様になったが、現代の丹波焼でもその風合いを引き継いだ民芸調の作品が多く見られる。

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。