漆芸作品の蒔絵箱を骨董品宅配買取させて頂きました。

¥700,000-

写真35枚掲載、クリックしてご覧下さい。

品番:D-03

価格:お問い合わせください

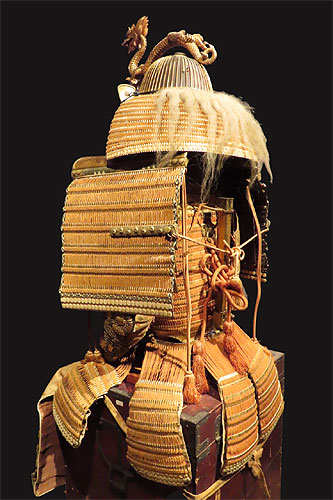

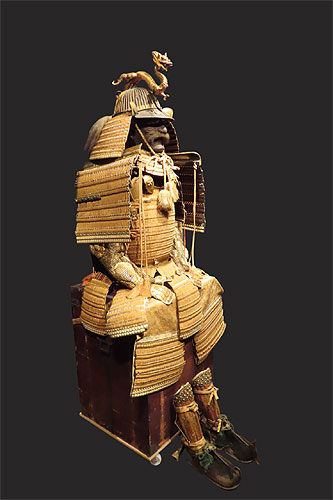

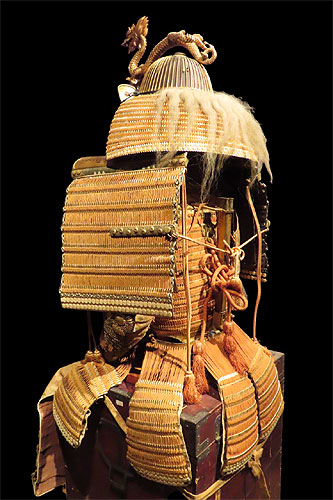

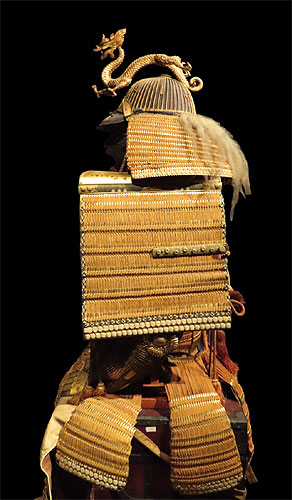

この作品は江戸時代の本物の本家毛利家の 甲冑 で、当世具足と言われる 鎧兜 の一様式で、鎧櫃に入っております。

五月の節句用の飾り兜ではなく本物で、江戸時代の毛利家の大名鎧兜です。

保存状態 も良く、貴重な 名品 なので、写真も115枚掲載しております。

ご購入希望のお客様は、ご来店頂きご覧ください。

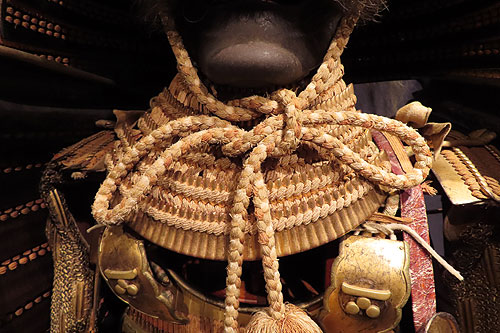

兜は鉄製で 鉄味 も良く、細部まで非常に丁寧に作られており、筋の部分には銅の覆輪が施されております。

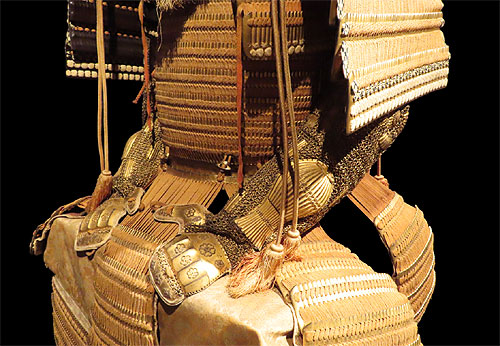

最近ではこのような昔の 職人技 が素晴らしい名品はなかなか無く、貴重な 逸品 です。

漆塗が施された前立は木製で出来ており、五爪の龍が施されております。

この鎧兜は兜、胴、袖、及び小具足からなり、どれも戦いに出陣する際には無くてはならない装備です。

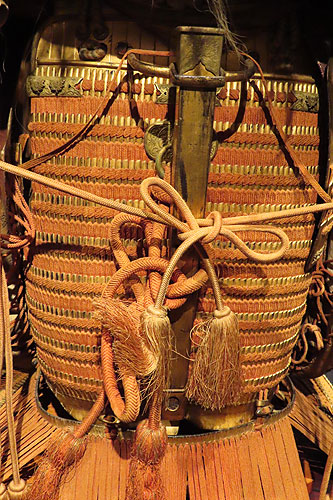

これらの装備は、最初江戸時代に作られたそのままの部品で、寄せ集めの装備ではありません。

非常に保存状態の良い綺麗な作品で、愛好家 のお客様が大切にされていた鎧兜です。

胴、袖、及び小具足等には漆塗が施されておりますが、元々昔の戦いで使われた名品で、鉄で出来ております。

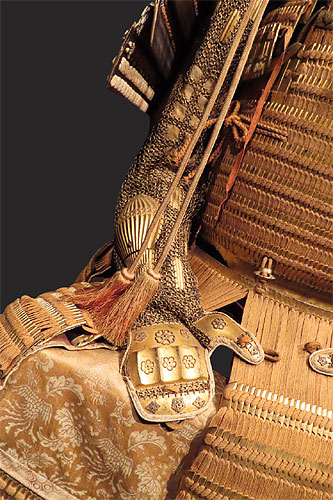

胸部の家紋は、現在の山口県の毛利家の家紋が付いております。

毛利家には本家と分家がありますが、この家紋は本家毛利家の家紋です。

また、鎧兜には 銘 はありませんが、江戸時代は各諸大名のお抱え職人が 古美術工芸品 を制作しており、自分の名前や 号 を入れる事が許されない時代です。

この 甲冑 は無銘ですが、当時の習わしに沿った 名品 だと思われ、当店も開業以来甲冑の取り扱いをしておりますが、最高級の名品で、なかなか見られない風格があります。

写真2~3 のように、身長165㎝の大人の女性が立っておりますが、大きさの目安にして頂ければと思います。

高価な素晴らしい名品なので、お買い求め頂くお客様は、ご来店して直接見て頂き、ご判断をお願いいたします。

(T-02)

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。