漆芸作品の蒔絵箱を骨董品宅配買取させて頂きました。

¥700,000-

写真35枚掲載、クリックしてご覧下さい。

品番:X-2497

価格:売却済

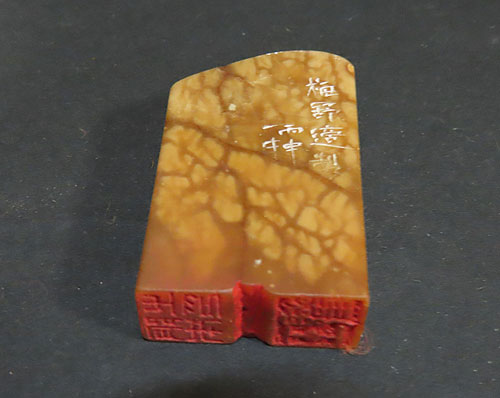

この印材は石の 印材 ですが、石の印材には青田石、寿山石、巴林石、昌化石、瑪瑙、水晶などがあります。

この印材は割れ欠けも無く 保存状態 も良く、大切に使用されてきた 逸品 だと思われます。

一対の片方の印材は彫る技法も丁寧に施されており、結構高価な作品だと思われますが、伝承 されてきた特別の 名品 のようでも無いようです。

使用されていた方の 銘 が刻まれ大切にされて来た印材です。

この印材は寿山石の印材ですが、石の印材には青田石、寿山石、巴林石、昌化石、瑪瑙、水晶などがあります。この印材は割れ欠けも無く保存状態も良く、大切に使用されてきた逸品だと思われます。彫る技法も丁寧に施されており、結構高価な作品だと思われますが、伝承されてきた特別の名品ではなく、伝承されてきた名品は側面に名前等が彫られており簡単に分かります。長年使用されてきて石にも風格が現れて来ており、書道家の方々には好まれる逸品です。

この印材は石の印材ですが、石の印材には青田石、寿山石、巴林石、昌化石、瑪瑙、水晶などがあります。

この印材は割れ欠けも無く保存状態も良く、大切に使用されてきた逸品だと思われ、また伝承されてきた名品は側面に名前等が彫られておりこの逸品にもそのような所が見られます。

彫る技法も丁寧に施されており、結構高価な作品だと思われますが、彫が簡単で、伝承されてきた特別の名品ではないように思われます。

このような石の印材の他には、材質・仕上がり・気品と大変クオリティーの高い印材として、白水牛や黒水牛の印材があり、石の印材より人気があります。

「石印材」は書道の世界でしかお目にかかることができませんが中国と日本で発展してきた歴史的文化でもあります。また石印材はその小さな一面に彫刻、作家の名前、石の内容などすべてが作品として顕現しており小宇宙的な広がりを持つ芸術品でもあります。

隋から唐時代にかけて紙に捺印することが一般的になり様々な印材が発生します。

現在使われている「石」を材料とした印材はが使われ始めたのは元時代以降となりそこまで歴史も古くはなく、文献上では王元章が大理石の一種である花乳石を印材に転用したことが始まりとされています。

その後明時代から現代にかけて多くの文人に愛された印材は凍石が多く流行します、恐らく刻みやすい軟質の石だったことも理由の一つと思えます。

その後は福建省を中心に寿山石、芙蓉石が人気を博し、浙江省の昌化、青田も多くの文人に愛されました。そしてその地域で中国の殆どの印材が採れます。また印材の数が増えるにつれて田黄の重厚な造りや鶏血石の赤みなどが人気を博し印材は美術品として評価されるようになります。

石印材の種類

寿山:福建省において産出される。印材の代名詞とも言えるくらい有名。

青田:福建省の北に位置。資料が少なく産石の様子もよくわかっていません。

昌化:浙江省に昌化鶏血石の産地があります。石印材の産地は中国で上記3地域で占められています。

白芙蓉:石色は象牙白から微青白です。比重が重く手に持つと重量感があります。

田黄:石印材の王者といわれます。石色は淡黄から濃黄までりますが全体に淡い黄色がかっているものが多いです。

鶏血:紅斑の紋様が美しく田黄と並び称されており名石として名高いです。

田白:田黄と同じ産地ですが石色は黄色がかすかに入った白色です。

田黒:全体に黒みがかった潤沢な石です。

魚脳凍:石色は微青白色で古来より印材中の名品といわれております。

天蘭凍:石色は青藍~黄藍です。

広東緑:石色は濃緑から黄褐色です。

丈夫な順に「象牙」「白水牛」「黒水牛」「柘」「彩樺」「黒檀」となります。それぞれ材質に大きな違いがあります。材質について、これらの長所と短所をご説明します。

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。