骨董品宅配買取で加藤卓男の作品をお譲り頂きました。

売却済

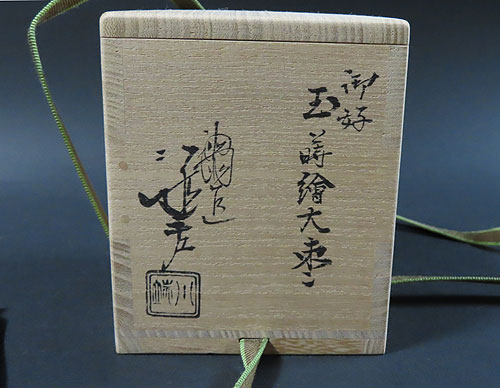

品番:X-2561

価格:売却済

直径約 7.1cm 高さ約 7cm

材質は木製で、時代は昭和時代の作品です。

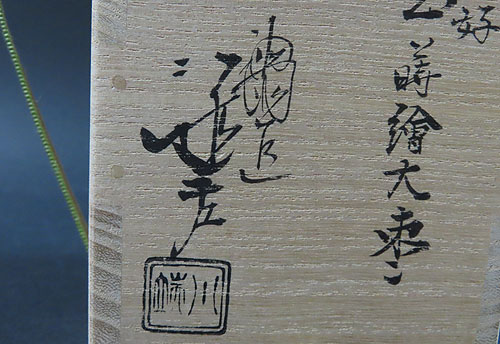

作者は川端近左です。

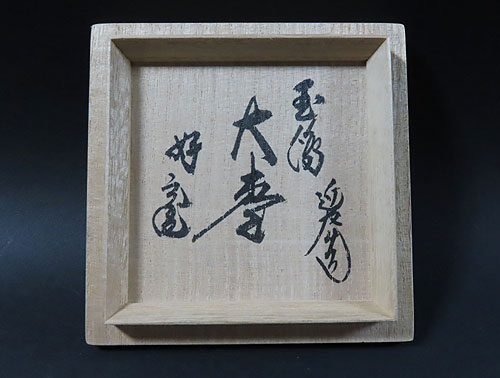

裏千家 家元 鵬雲斎宗匠の 書付 が付いており、「玉絵 大棗」と 銘 が付けられています。

さすが川端近左と思わせる 繊細 で優雅な蒔絵で、非常に出来の良い 逸品 です。

川端近左は 愛好家 なら誰でも知っている漆芸の名工で、昔の 職人技 が素晴らしく、丁寧に作られた 棗 です。

共箱で、共布が付いており、共箱は二重箱で貴重な逸品です。

採光の加減で白く光っておりますが、傷んでいる箇所は無く、未使用品です。

今回、先代が 裏千家 にお勤めされていたお客様よりお譲り頂いた、未使用品の作品ばかり10点紹介させて頂いております。

愛好家 の皆様に喜んで頂きたいとお譲り頂き、販売価格を安く設定しております。

川端近左は、江戸時代から二百年以上続く漆工芸の名跡で、漆芸界の 重鎮 です。

初代近左は、滋賀県の出身で、名を佐兵衛、号 を近左といいます。

初代 近左 1818年(文政元)〜1896年(明治22)

本名は佐兵衛、号は近左。

油商を営む傍ら俳諧・日本画 などを嗜む。

趣味で始めた漆芸・蒔絵 を家業にする。

二代 近左 1823年(文政6)〜1902年(明治34)

本名は佐七。

初代の長男、玉章が家業を継がなかったため、弟の佐七が二代を 襲名 した。

元治元年の蛤御門の変で火災に遭い、慶応3年に大阪に移住した。

三代 近左 1853年(嘉永6)〜1912年(明治45)

初代の三男、本名は蟻洞。

二代に後継がいなかったため、兄玉章の後援を受けて、明治34年に三代を襲名した。

十数年の短い期間だったが優れた作品を数多く残している。

四代 近左 1891年(明治24)〜1975年(昭和50)

本名は対三郎。三代の兄、対吉の三男。

初代長男の玉章が二代の 弟子、河合漆仙と相談の上、対三郎が12歳の時に三代との養子縁組を決め、三代に 師事 した。

五代 近左 1915年(大正4)〜1999年(平成11)

本名は三義、奈良県に生まれる。

昭和3年、12歳で四代近左に 入門 した。

昭和56年に大阪府知事功労賞を受賞。

六代 近左 1947年(昭和22)〜

本名は一价。

五代の長男として大阪府に生まれた。

次代 近左 1978年(昭和53)〜

本名は宏房。

六代の長男として、大阪に生まれた。

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。