川喜田半泥子 買取

川喜田半泥子は50歳を過ぎて作陶を始めましたが、「東の魯山人・西の半泥子」と呼ばれ高く評価されています。

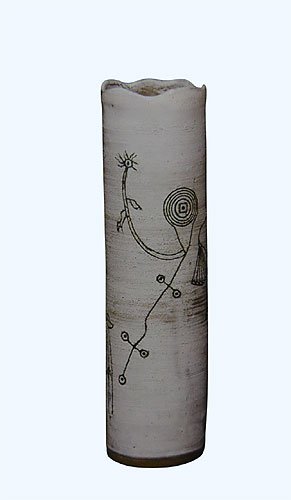

主に御茶碗を製作しており、井戸、粉引、刷毛目、志野、瀬戸黒、唐津、伊賀、信楽、色絵などが高価買取対象です。

陶芸以外にも趣味で俳句や書画を創作しており、掛け軸・絵画、茶杓や花入なども人気で高価買取させて頂きます。

日本一、歴史ある

京都祇園骨董街にあります。

京都は千年も続いた都です。

京都祇園骨董街の中でも当店は、歴史的保全地区に指定されています。

約80軒の古美術骨董商が軒を連ねる、

日本でもトップの祇園骨董街にある老舗の骨董店です。

京都祇園で小売販売している

老舗骨董店だからこそ高価買取出来るのです。

世界各国から1日100名近くのお客様がご来店頂いております。

店頭には買取商品を常時2000点以上展示販売しており、

愛好家やコレクターの方が品物の入荷をお待ちです。

買取依頼のお客様に納得して頂くことを

第一と考えております。

ホームページや店頭にて販売する価格を提示して、買取りさせて頂いております。

是非、ご来店頂くか、ホームページをご覧下さい。

京都祇園で昭和56年に開業、長年の信頼と実績があります。

川喜田半泥子の作品ー査定・買取ポイントのアドバイス

川喜田半泥子(かわきた はんでいし)・特徴と技法

無観

1878年(明治11)~1963年(昭和38)84才没。

川喜田半泥子は、大阪東区に生まれる。本名は久太夫政令、幼名は善太郎。

号は半泥子の他に、無茶法師、其飯(そのまま)等がある。

生家は、伊勢の 豪商 の家で、生まれてすぐに祖父と父を亡くした為、1歳で川喜田家16代当主となる。

祖母に育てられ、筆頭分家の川喜多四郎兵衛などから教育を受け、実業家として成長。

明治36年、25歳で百五銀行の取締役に就任し、数々の企業を合併、買収、三重県財界の 重鎮 として手腕を振るう。

実業の傍ら、書画、茶の湯、俳句、写真など、多彩な芸術的才能を発揮。

大正元年頃より津市千歳山で楽焼を制作する。陶芸は趣味としており、50歳を過ぎてから本格的に作陶を始める。

昭和9年に多治見や瀬戸、朝鮮半島や唐津の古窯址を見学に行き、初窯(千歳窯)を成功させる。

昭和17年に荒川豊蔵、金重陶陽、三輪休和 と「からひね会」を結成。

全国の著名な作家らと関係を持ち、人間国宝の作家達を支援し続けました。

終戦後、千歳山の窯を長谷山に移し、廣永陶苑を創設。

類い稀なるセンスで、茶道具 などを制作し、茶人から高い評価を得た。

戦前の千歳山窯と、戦後の廣永窯で生涯に生み出した作品は、3万~5万点とも言われ、その大半が茶碗です。

昭和25年には銀行を退き相談役になり、作陶生活の傍ら、文化支援活動を積極的に行いました。

昭和38年、84歳で死去。

趣味が高じて、50歳を過ぎて作陶生活に入りましたが、「東の魯山人・西の半泥子」と呼ばれ、その作品は、趣味の域を超え高い評価を受けています。

また、「昭和の光悦」などと称されることもあり、型にとらわれない、自由奔放でおおらかな 作風 は、独自の世界を構築し、人々を魅了し続けています。

趣味としての立場を貫き、生涯に一作品も売ることはなく、出来上がった作品は友人や知人に贈られました。

半泥子の作品には、遊び心溢れる、ユーモアな作品銘が付けられており、彼独自の世界観や人柄が感じ取れます。

川喜田半泥子の作品 作風と買取価格のワンポイント

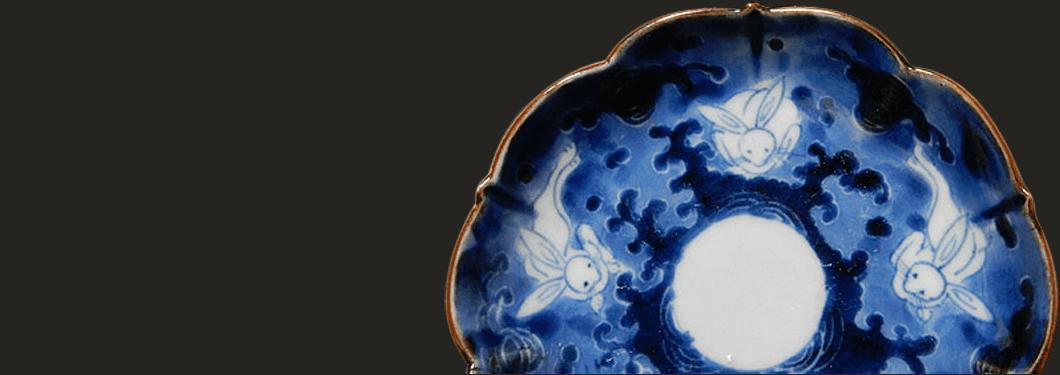

川喜田半泥子は「真にお茶をおいしく飲める茶碗を作りたい」という想念で御茶碗を中心に製作しています。

井戸、粉引、刷毛目、志野、瀬戸黒、唐津、伊賀、信楽、色絵など非常に幅広く、高価買取対象です。

陶芸以外にも趣味で俳句や書画を創作しており、掛け軸・絵画、茶杓や花入なども人気で高価買取させて頂きます。

半泥子の作る御茶碗には、格調高いリズムがあり、一つ一つの御茶碗がそれぞれ違った味わいを持っていて、見る者を楽しませてくれます。また、青年時代に熱中した写真や、自邸や茶室を新築する際の設計アイデア、洒脱とユーモアを交えた 書画 類など、残された作品からは、半泥子の人柄や芸術に対する造詣の深さが感じられます。

陶芸 作品は、簡単に作られた作品から時間をかけた力作、またデザインや種類により買取価格は大きく変わります。

川喜田半泥子の場合も、若年 に作られた作品よりも、独自の境地を築いた晩年の作品が高価買取対象です。

明治11年 大阪市東区で生まれる。

明治36年 家業の百五銀行に取締役として入行する。

大正元年 津市南郊外にある千歳山を購入し、楽焼を試みる。

大正 2年 中国・朝鮮半島を旅行し、各地の陶土を持ち帰る。

大正 5年 三重農工銀行の頭取に就任。日本画 を狩野派の三谷有信に学ぶ。

大正 8年 百五銀行の頭取に就任。

大正11年 三重合同電気会社(のち中部電力に合併)に社長として就任。

大正14年 明治生命監査役に就任。千歳山北部に両口倒焔式の石炭窯を築く。

昭和 5年 私財を投じて、財団法人石水会館を設立する。

昭和 9年 朝鮮、鶏龍山の古窯跡を調査し、自ら三袋の登窯を築窯、成功する。

昭和11年 加藤唐九郎と共同で翠松園に天狗窯を築窯。金重陶陽、北大路魯山人との交流が始まる。

昭和17年 荒川豊蔵・金重陶陽・三輪休和と「からひね会」を結成。

昭和18年 南画 家・藤本木田らによって「千歳山半泥子六十六名碗鑑」を刊行。

昭和20年 百五銀行頭取を辞任し、会長となる。終戦後は津市郊外長谷山に疎開する。

昭和21年 千歳山の 窯 を長谷山に移し、広永に築窯「広永窯」にて初窯を焚く。

昭和25年 百五銀行相談役となる。

昭和29年 喜寿を記念して、喜寿祝賀77碗をつくる。

昭和31年 藍綬褒章授章。傘寿記念の茶碗80碗の製作を始める(希望者多数により100碗となる)。

昭和32年 八十寿祝賀会開催。参加者100人に記念の茶碗と図録「半泥子八十賀百碗鑑」を贈る。

昭和33年 広永窯に泥仏堂を建立。

昭和38年 84歳で逝去。

川喜田半泥子の作品をお持ちのお客様、お気軽にご相談ください。

川喜田半泥子の作品の場合は、購入された時から入っている箱(共箱)は大切な箱で、共箱には川喜田半泥子の自筆のサインと 落款 が押されています。共箱は、保証書も兼ねており、有る・無しで、買取価格は大きく変動します。

汚れや傷みがある場合でも、現状のままお持ちください。

鑑定証 の有無に関わらず、まず当店で無料の 真贋 の判断やアドバイスをさせて頂きますので、お電話でご相談ください。一般的に 絵画 の 鑑定 は、美術俱楽部やそれぞれの指定された 鑑定機関 で行われており、その場合、真贋を問うだけで、約3万円~5万円かかり、有料です。

【所定鑑定人・鑑定機関】

二代目 川喜田半泥子(川喜田敦)

住所

三重県安芸郡安濃町中川1163

竜合窯

当店では高額な作品も扱っております、一例ですがご覧ください。

お買取りさせて頂いた作品は価格を表示してホームページや店頭で販売しています。

川喜田半泥子をはじめ買取させていただいた作家の作品も数多くあります、是非ご覧ください。

当店には川喜田半泥子の愛好家やコレクターのお客様もおられ、新しい作品の入荷をお待ちです。

川喜田半泥子の作品をお持ちのお客様は、お気軽にご相談頂ければ、適切なアドバイスをさせて頂きますので、是非お問い合わせ下さい。

古美術やかたの店内写真

メディアにも多数ご紹介いただいております

クリックしてご覧ください

メディア紹介 MEDIA

- NHK国際放送で世界に紹介されました。英語版【動画】

- NHK国際放送で世界に紹介されました。日本語版【動画】

- BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」で紹介され、中村雅俊さんご来店【動画】

- NHK京いちにち「京のええとこ連れてって」取材【動画】

- 『京都新聞』とKBS京都で鴨東まちなか美術館を紹介頂きました。

- 『和楽』7月号 樋口可南子さんがお店へ!!

- 『婦人画報』2012年5月号

- 『樋口可南子の古寺散歩』(5月17日発行)

- NHK「趣味Do楽」とよた真帆さんご来店!【動画】

- NHK『美の壺』(4月24日放送)

- 『和楽』10月号

- 『Hanako 京都案内』

- 『FIGARO japon』12月号

- 『mr partner』2011年2月号

- 2009年11月 『週刊現代』2009年11月28日号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『骨董古美術の愉しみ方』(4月16日発行)

- 『近代盆栽』9月号

- 『Hanako WEST』11月号

- 『ORANGE travel』2006年 SUMMER

- 『婦人画報』2004年9月号

- 国際交流サービス協会に2017年6月7日紹介頂きました。

- 『Grazia』6月号

- 『VISIO ビジオ・モノ』5月号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『gli』11月号

- オレンジページムック『インテリア』No.23

- 『MORE』12月号

- 『花時間』7月号

- 『東京育ちの京都案内』麻生圭子著 文芸春秋刊

- 『私のアンティーク』

TV出演お断りの理由は「古美術やかたの特長」や「買取のお客様必見」を詳しくご覧下さい。

日本全国対応致します、

まずはお問い合わせください

お問い合わせのお電話番号

075-533-1956

11:00~18:00(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

買取は古美術やかたへ!老舗骨董店ならではの6つの技

川喜田半泥子 略歴

東の魯山人、西の半泥子と呼ばれ、「近代陶芸の父」と高く評価されています。

「半泥子」は号で、禅の導師から授けられました。

「半ば泥みて、半ば泥まず」何にでも没頭し、泥んこになりながら、それでも冷静に己を見つめることができなければならない、という意味です。

明治11年伊勢商人川喜田久太夫家十五代の長男として生まれた。

本名は川喜田久太夫政令、幼名善太郎。

川喜田久太夫家は伊勢国津に本拠を置いて江戸大伝馬町に大店を構え、主に木綿太物を扱っていた三重県でも一、二を争う 豪商。

創業は寛永年間の200年以上の歴史を持つ老舗。

生後間もなく、祖父と父を相次いで亡くし、満一歳で、川喜田家の第十六代当主となる。

まだ若い母は実家に帰され、祖母の政によって育てられた。政の勧めもあり、幼少期より禅道に入って学ぶが、それが後の人生に大きな影響を与えたようである。

25歳で百五銀行取締役に就任した半泥子は、その後も百五銀行頭取ほか数々の企業の要職をこなし、また三重県議会議員、津市議会議員として、経済・政治など幅広い分野で活躍している。

企業の要職を務める傍ら、その多忙な日常の中で、書画、茶の湯、俳句、写真など、多彩な芸術的才能を発揮した。

多くの人を惹き付ける魅力にあふれ、小林一三ら経済人や、荒川豊蔵らの 陶芸家 をはじめ、茶道家の久田宗也、書家の会津八一、俳人の山口誓子など、さまざまな人物と親交を持った。

皇族との親交も語り継がれており、貞明皇太后に水指を献上したところ、陶芸 の指南要望を受けたが、自らは陶芸の素人であることを理由に固辞したというエピソードがある。

陶芸 は還暦近くになって始めた。戦前は自邸の千歳山に窯を築いて、若き陶工たちと交わって研究を重ね、戦後は津市郊外の廣永に 窯 を移し、会社組織の廣永陶苑を設立、愛弟子 故坪島圡平(2013年没)らと共に作陶に励んだ。

戦前の千歳山窯と、戦後の廣永窯で生涯に生みだした作品は、3万点とも5万点とも言われ、その大半が茶碗である。

陶芸は、趣味の域を超えた独自の世界を構築し、人々を魅了し続けた。

陶芸については、子どものころから焼き物が好きだったようであるが、本格的に始めたのは還暦近くになってからという。

昭和初期には、自宅のある千歳山に初めて小さな 登り窯 を築き、若き陶工らと交流し、研究と修練を重ねている。

戦後は、津市郊外の長谷山中腹にある広永に窯を移して会社組織とし、弟子 たちと共に作陶を楽しんだようである。

創作活動のほか、地域文化の振興力を尽くした。昭和5年には財団法人石水会館を設立し、さまざまな事業を手掛け、教育・福祉事業をはじめ、美術展、講演会、音楽会、映画会、演劇などの文化事業も行っている。

晩年まで、臥床しながらでも画や書をかいて過ごし、83歳の時には「お前百までわしゃいつまでも」と揮毫し、昭和38年、老衰のため満84歳で死去した。

今なお多くの人を魅了し、「東の魯山人・西の半泥子」「昭和の光悦」などと称され、近代 陶芸 界に大きな足跡を残した半泥子の作品は、趣味の域を超え、高い評価を受けている。

絵画、俳句、写真など多彩な趣味を持ち、幅広い創作活動を展開し、型にとらわれない、自由でおおらかな 作風 は、人柄そのものといわれる。

川喜田半泥子の主な出来事や作品の年表

1878年(明治11) 大阪市東区で生まれる。

1894年(明治27) 16歳の時、三重県尋常中学校(三重県立津高等学校)で当時同校で教えていた藤島武二に 洋画 を学ぶ。

1900年(明治33) 東京専門学校(早稲田大学商学部)に入学(翌年退学する)。

1901年(明治34) 川喜田四郎兵衛の長女・為賀と結婚。

1903年(明治36) 25歳、百五銀行に取締役として入行する。

1909年(明治42) 津市議会議員に当選(1913年に再選)。

1910年(明治43) 三重県議会議員に当選。

1912年(大正元) 津市南郊外にある千歳山を購入する。千歳山の土が陶土であることを知り楽焼を試みる。

1913年(大正 2) 35歳のとき、中国・朝鮮半島を旅行し、各地の陶土を持ち帰る。

1916年(大正 5) 三重農工銀行の頭取に就任 日本画を狩野派の三谷有信に学ぶ。

1919年(大正 8) 百五銀行の頭取に就任(昭和20年まで在任)。

1922年(大正11) 三重合同電気会社(のち中部電力に合併)に社長として就任。

1925年(大正14) 明治生命監査役に就任 千歳山北部に両口倒焔式の石炭窯を築く。

1930年(昭和 5) 私財及び、旧宅の土地を寄付し、財団法人石水会館を設立する。

1933年(昭和 8) 55歳のとき、小山冨士夫設計の二袋煙突式薪窯を千歳山南端に築き、轆轤 場も設ける。

小山冨士夫・真清水蔵六らが来て、初窯を焚くが失敗に終わる。

1934年(昭和 9) 多治見・瀬戸の窯、また朝鮮半島や唐津の古窯址を見学調査。

自らの設計で三袋の登窯を築き、初窯を成功する(翌年から「千歳窯」と呼ぶ)。

1935年(昭和10) 伊賀上野城内の古窯跡を発掘。「やきもの趣味」に泥仏堂日録を寄稿する

1936年(昭和11) 加藤唐九郎と共同で翠松園に天狗窯築窯。金重陶陽、北大路呂山人との交流が始まる

1937年(昭和12) 加藤唐九郎と決別。赤絵を始めて試みて、赤坂山王下の茶屋で「無茶法師作陶展」開催。荒川豊蔵との交流始まる

1938年(昭和13) 還暦記念に「赤絵梅文茶碗」を61碗制作する。陶陽窯を訪ねる

1940年(昭和15) 荒川豊蔵と鳴滝の乾山窯を調査する。古伊賀水指の名品「破袋」に倣って伊賀水指「破袋」を制作。陶陽窯訪問

1941年(昭和16) 仁和寺で「仁和寺御記」を拝見。池田家所有の「陶工必要」を筆写する

1942年(昭和17) 荒川豊蔵・金重陶陽・三輪休和 と「からひね会」を結成する。

1943年(昭和18) 南画家・藤本木田らによって「千歳山半泥子六十六名碗鑑」を刊行。

1945年(昭和20) 百五銀行頭取を辞任し、会長となる。

終戦後、千歳山を進駐軍に接収されたため、津市郊外長谷山に疎開する。

1946年(昭和21) 千歳山の 窯 を長谷山に移し、広永陶苑を創設する。

1949年(昭和24) 金重陶陽、広永窯来訪。「大吹雪」制作

1950年(昭和25) 百五銀行相談役となる。

1954年(昭和29) 喜寿を記念して、喜寿祝賀77碗をつくる。

1955年(昭和30) 進駐軍退去後に千歳山の本宅を再建し、居住を移す。

1956年(昭和31) 藍綬褒章授章。傘寿記念の 茶碗 80碗の製作を始める(希望者多数により100碗となる)。

1957年(昭和32) 八十寿祝賀会開催 参加者100人に記念の 茶碗 と図録「半泥子八十賀百碗鑑」を贈る。

1958年(昭和33) 80歳のとき、広永窯に泥仏堂を建立。

1963年(昭和38) 84歳で逝去。

買取作家一例

お問い合わせ・買取のご相談

(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

FAX 075-571-8648

買取方法と流れ

★出張買取 出張・査定・見積り、全て費用は無料

★宅配買取 送料無料、買取価格保証

★全て現金でお支払い

買取実績 PURCHASE RECORD

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。

数点の八木一夫の陶芸作品の骨董品出張買取を頂き、お譲り頂きました。

京都市東山区大和大路通新門前上ル西之町197番地アクセス