高島野十郎 買取

「孤高の画家」「蠟燭の画家」とも呼ばれる高島野十郎は、高価買取致します。

生涯画壇に属さず、独学で徹底した写実を追求した洋画家で、近年評価が高まり注目を集めています。

果物や花、ろうそくなどを描いた静物画、静謐で深みのある風景画は高価買取対象作品です。

日本一、歴史ある

京都祇園骨董街にあります。

京都は千年も続いた都です。

京都祇園骨董街の中でも当店は、歴史的保全地区に指定されています。

約80軒の古美術骨董商が軒を連ねる、

日本でもトップの祇園骨董街にある老舗の骨董店です。

京都祇園で小売販売している

老舗骨董店だからこそ高価買取出来るのです。

世界各国から1日100名近くのお客様がご来店頂いております。

店頭には買取商品を常時2000点以上展示販売しており、

愛好家やコレクターの方が品物の入荷をお待ちです。

買取依頼のお客様に納得して頂くことを

第一と考えております。

ホームページや店頭にて販売する価格を提示して、買取りさせて頂いております。

是非、ご来店頂くか、ホームページをご覧下さい。

京都祇園で昭和56年に開業、長年の信頼と実績があります。

高島野十郎の作品ー査定・買取ポイントのアドバイス

高島野十郎(たかしま やじゅうろう)・特徴と技法

1890年(明治23)~1975年(昭和50)85才没。

福岡県出身の洋画家です。独学 で絵画を学び、美術団体にも所属せず、終生独身で画壇と関わることなく過ごしました。一貫して 写実 を追求する孤高の人生を送ったことから「孤高の画家」と呼ばれています。生前にはほとんどその存在が知られることはありませんでしたが、1980年(昭和55)福岡県立美術館で有名 画家 に混じり出品された「すいれんの池」が見出され、その後NHK「日曜美術館」で放映されて、全国的に知られるようになりました。

福岡県久留米市で酒造業を営む裕福な家庭の四男として生まれました。東京帝国大学農学部水産学科を首席で卒業し、将来を嘱望されましたが、画家 の道を進みました。1929年(昭和4)39歳の時にアメリカ経由で渡欧し各地を写生旅行します。昭和8年帰国後は久留米の生家に戻るも間もなく上京し、70歳代の晩年は静かな環境を求めて千葉県柏市に移り住みました。全国へ写生の旅にも出かけるなど、終生家族を持たず、画壇 とも一切関わらず隠者のような孤高の人生を送りました。代表的な作品は「絡子をかけたる自画像」「古池」「すいれんの池」「からすうり」「菜の花」「雨 法隆寺塔」「壷とりんご」「蝋燭」「月」などがあります。

高島野十郎の作品 画風と買取価格のワンポイント

リンゴなどの果物、花を描いた静物画、日本各地の自然や社寺の風景画は高価買取致します。

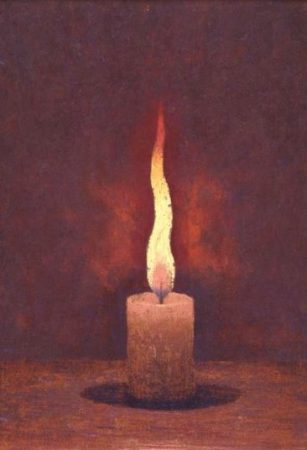

高島野十郎は、晩年の蝋燭や月、太陽をテーマにした連作が最も特徴的で、高価買取致します。

特に、暗闇を照らす一本の蠟燭を描いたシリーズが人気が高く、高価買取対象作品です。

高島野十郎は、生涯家族も持たず、画壇 とも一切関わることなく過ごしました。最晩年の15年の殆どを「蝋燭」の焔を描いて過ごしました。生前には無評価の 画家 でしたが、没後の5年後(1980年)に現在の福岡県立美術館で行われた福岡県出身の近代 洋画家 らの 展覧会 で「すいれんの池」が当時の学芸員の目に留まり、世に認知されるようになりました。没後に光があてられ、認められてからまだ40年ほどで、贋作も多くあり注意が必要ですが、孤独と旅を愛した生涯や徹底的な 写実 による清明な 作風 は、今日では幅広い人気を得ています。

絵画は簡単な作品から時間をかけた力作があり、また 図柄 や種類によって買取価格は変動します。

若年 の作品よりも、独自の境地を築いた 晩年 の 名品 が高価買取対象です。

高島野十郎の作品をお持ちのお客様、お気軽にご相談ください。

額装 の場合は、確実な判定材料にはなりませんが、買われた 画廊 のシールも大切な物となる場合があります。

一般的には、キャンバス の裏側に題名と作家直筆のサインが書かれており、大切な真贋の 鑑定 材料となります。

シミや汚れがある場合でも、現状のままお持ちください。

油彩の場合、画面上の汚れやヒビ、割れなどがないかを見させていただき、また制作年代や 画風 によっても買取価格に差が出てきます。

状態が悪い場合は修復が必要となる場合もありますが、当店で修復しますので、現状のままお持ちください。

鑑定書の有無に関わらず、まず当店で無料の 真贋 の判断やアドバイスをさせて頂きますので、お電話でご相談ください。

一般的に絵画の 鑑定 は、美術俱楽部やそれぞれの指定された 鑑定機関 で行われており、その場合、真贋を問うだけで、約3万円~5万円かかり、有料です。

【所定鑑定人・鑑定機関】

日本洋画商協同組合鑑定登録委員会

住所

東京都中央区銀座6-3-2 ギャラリーセンタービル6F

電話番号

03-3571-3402

当店では高額な作品も扱っております、一例ですがご覧ください。

お買取りさせて頂いた作品は価格を表示してホームページや店頭で販売しています。

高島野十郎をはじめ買取させていただいた作家の作品も数多くあります、是非ご覧ください。

当店には高島野十郎の愛好家やコレクターのお客様もおられ、新しい作品の入荷をお待ちです。

高島野十郎の作品をお持ちのお客様は、お気軽にご相談頂ければ、適切なアドバイスをさせて頂きますので、是非お問い合わせ下さい。

古美術やかたの店内写真

メディアにも多数ご紹介いただいております

クリックしてご覧ください

メディア紹介 MEDIA

- NHK国際放送で世界に紹介されました。英語版【動画】

- NHK国際放送で世界に紹介されました。日本語版【動画】

- BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」で紹介され、中村雅俊さんご来店【動画】

- NHK京いちにち「京のええとこ連れてって」取材【動画】

- 『京都新聞』とKBS京都で鴨東まちなか美術館を紹介頂きました。

- 『和楽』7月号 樋口可南子さんがお店へ!!

- 『婦人画報』2012年5月号

- 『樋口可南子の古寺散歩』(5月17日発行)

- NHK「趣味Do楽」とよた真帆さんご来店!【動画】

- NHK『美の壺』(4月24日放送)

- 『和楽』10月号

- 『Hanako 京都案内』

- 『FIGARO japon』12月号

- 『mr partner』2011年2月号

- 2009年11月 『週刊現代』2009年11月28日号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『骨董古美術の愉しみ方』(4月16日発行)

- 『近代盆栽』9月号

- 『Hanako WEST』11月号

- 『ORANGE travel』2006年 SUMMER

- 『婦人画報』2004年9月号

- 国際交流サービス協会に2017年6月7日紹介頂きました。

- 『Grazia』6月号

- 『VISIO ビジオ・モノ』5月号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『gli』11月号

- オレンジページムック『インテリア』No.23

- 『MORE』12月号

- 『花時間』7月号

- 『東京育ちの京都案内』麻生圭子著 文芸春秋刊

- 『私のアンティーク』

TV出演お断りの理由は「古美術やかたの特長」や「買取のお客様必見」を詳しくご覧下さい。

日本全国対応致します、

まずはお問い合わせください

お問い合わせのお電話番号

075-533-1956

11:00~18:00(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

買取は古美術やかたへ!老舗骨董店ならではの6つの技

高島野十郎 略歴

明治23(1890)年、福岡県久留米市の酒造家の生まれ、本名彌壽、字は光雄。

父は南画をたしなみ、叔父の大倉正愛は 東京美術学校 西洋画 科を出た 洋画家。

さらに長兄の詩人・高島宇朗は青木繁との交流があり、幼少時から絵に対する関心が培われる環境にあった。

美術学校への進学を志したが、父の許可が得られず、明治45年東京帝国大学農学部水産学科に入学。

大正5年、東京帝国大学農学部水産学科を首席で卒業し、研究者としての前途を嘱望されたが、周囲の期待に反して、念願であった画家への道を選ぶ。独学 で絵を学び、美術団体にも所属せず、家庭を持つことさえ望まず、流行や時代の趨勢におもねることなく、自らの理想とする絵画をひたすら追求する超俗的な生活を送った。「世の 画壇 と全く無縁になることが小生の研究と精進です」と語っている。

絵は師や 画塾 に学ぶことなく、すべて独学で、初期から一貫して 細密 な 写実 を手掛けた。

坂本繁二郎ら久留米出身の 画家 たちとは交流があった。1928年(昭和3年)間部時雄や五味清吉らと「黒牛会」を結成、特定の芸術的主張を掲げたのではなく、互いの研鑽を計る少人数の集いにすぎなかったが、野十郎にとっては生涯唯一のグループ活動となった。

1929年(昭和4年)頃、39歳の時に美術研究のために渡欧し、数年間欧州に遊んだ。

アメリカを経由してパリに滞在、ドイツやオランダ、イタリアへも足を伸ばした。現地でも誰かに 師事 することなく、欧州に滞在していた日本人画家と交流することもなく、ひとり美術館や教会を見て周り、現地での制作に勤しんだ。ミレー、ダ・ヴィンチ、デューラーなどを観た僅かな消息がみられる。またドイツ・フランス・イタリアなどで、主にルネッサンス時代の絵画に傾倒していた形跡がある。

1933年(昭和8年)に帰国し、その後は故郷の福岡から東京の青山、そして千葉県柏市へと居を変えながら、小さな アトリエ と旅先を行き来する生活を続けた。団体展などには出品せず、個展 だけを発表の場とし、あまり他の画家たちと交わることもなかった。

戦後から亡くなるまでの30年間は、千葉県に住み、全国へ写生の旅に出かけ、細部まで 緻密 に描き、ゆるぎない安定感がある 構図 の独自のスタイルを完成させた。1975年(昭和50年)、85歳で死去した。

「孤高の画家」あるいは「蠟燭の画家」として知られる 洋画家 で、透徹した精神性でひたすら 写実 を追求。

野十郎の絵画は、一貫して写実に貫かれているが、単なる再現的描写にとどまらず、その表現や対象の捉え方に独特の個性が光り、

それゆえ画面は生き生きとした生命感に満ちあふれている。卓越した技量に裏付けられた、息詰まるような緊張感さえ感じさせる作品を多く残している。終生家族を持たず、画壇 とも一切関わらず隠者のような孤高の人生を送った。

野十郎は日頃ボロ着でも、町へ出るときは洗練された紳士の服装であったという。

仏心厚く、臨済宗から真言宗に親しみ、空海の「秘密曼陀羅十住心論」を座右の 銘 とした。

「生まれたときから散々に染め込まれた思想や習慣を洗ひ落とせば落とす程写実は深くなる。

写実の遂及とは何もかも洗ひ落として生まれる前の裸になる事、その事である」と深い精神性を湛えた独特の写実観を示している。

しかしながら、生前にはほとんどその存在が知られることは無かった。

1980年(昭和55年)福岡県立美術館で「近代 洋画 と福岡展」が開催、同県出身の有名画家に混じり無名の野十郎の作品1点「すいれんの池」が日本ゴム株式会社の出品によって展示された。当時新人学芸員の西本匡伸はこの絵に強烈な印象を覚え、散逸した作品76点を集めて回り、1986年(昭和61年)秋同館にて「高島野十郎展」を開催、注目を集めた。その後NHK「日曜美術館」で放映され全国的に知られるようになり、晩年 を過ごした柏市(2003年)のほか、三鷹市(2006年)などでも 展覧会 が開かれ、同年テレビ東京、2008年(平成20年)には再度NHKでも取り上げられて俄然脚光を浴びるに至った。和太鼓奏者・林英哲は野十郎に深い共感を抱き、2000年に彼をテーマにした組曲「光を蒔く人」を作曲している。

高島野十郎の主な出来事や作品の年表

1890年(明治23年)福岡県御井郡合川村足穂(現・久留米市合川町)の醸造家髙島善蔵・カツの六男二女の五男として生まれた。

足穂尋常小学校、御井高等小学校を経て県立明善中学に進む。(27期生)。

長兄で詩人の宇朗は15期生、その無二の親友で 画家 青木繁は19期生。

中学卒業後、東京美術学校 進学を希望するも家業を継がず詩作と禅修行に没頭した「宇朗」に懲りて父親に許されず、

野十郎は地元第五高等学校(熊本市)を敬遠、前年開校したばかりの第八高等学校(名古屋市)に進学する。

初代校長はのちに文部省視学官、東京音楽学校長、女子学院院長等を歴任する大島義脩(当時38歳)であった。

野十郎は第二乙類を選択、同校には動植物担当教授で“ハス博士”の大賀一郎がいた。1年のとき父善蔵病死。

卒業後は東京帝大農学部水産学科(4期生)進学が決まっていた。「傷を負った自画像」は同大時代の作品とみられる。

1916年(大正 5 年) 7月同大を首席で卒業するも、恩賜の銀時計授与を辞退、恩師からの金時計は受けたという。

卒論は「魚の感覚」。2、3年大学に残り助手を務めた。

1917年(大正 6 年) 母カツも病死。

1921年(大正10年)9月野十郎初の 個展 を開き、「椿」「けし」等を展示。

1924年(大正13年)二度目の個展。

1929年(昭和 4 年) 兄弟らの援助で北米経由欧州独・仏・伊へ旅立つ。

ルネサンス期の独アルブレヒト・デューラーや伊レオナルド・ダ・ヴィンチ、

仏ミレーなどに感銘を受けたとみられるが、本人によって語られた体験談の類は一切ない。

1933年(昭和 8 年) 帰国後久留米の実家に戻り、酒蔵を アトリエ とし「椿柑竹工房」と名付ける。

1935年(昭和10年)博多・中洲の生田菓子舗で滞欧作品展を開催、67点を展示。

1936年(昭和11年)上京し北青山に住む。

1937年(昭和12年)個展開催。

1941年(昭和16年)個展 開催。

1945年(昭和20年)5月、空襲により青山を焼け出され、

福岡県八女郡豊岡村(現・八女市)の姉スエノを頼り、裏山の作業小屋を アトリエ とする。

1948年(昭和23年)再び上京、青山南町に知人の世話で住み着く。

1960年(昭和35年)1964年東京オリンピックに伴う道路拡張計画に巻き込まれ都内のアパートを転々とし、

千葉県柏市増尾にアトリエを設ける。古希老人の独り暮らしであった。

これと前後してささやかな個展を開く一方、東北、秩父、小豆島、京都、奈良など各地を放浪、

増尾のアトリエも立ち退きを余儀なくされる。

1971年(昭和46年)1月同地の知人伊藤家屋敷内の アトリエ に落ち着く。傘寿を過ぎていた。

1975年(昭和50年)体調を崩して病床につき、6月柏市の田中農協病院に入院。

翌月退院後野田市の特別養護老人ホーム鶴寿園に入所するも、病魔に勝てず9月心不全で黄泉の国へと旅立った。享年86。

1980年(昭和55年)福岡県立美術館で「近代 洋画 と福岡展」が開催、

同県出身の有名 画家 に混じり無名の野十郎の作品1点「すいれんの池」が日本ゴム株式会社の出品によって展示された。

1986年(昭和61年)当時新人学芸員の西本匡伸は、「すいれんの池」に強烈な印象を覚え、

散逸した作品76点を集めて回り、秋同館にて「高島野十郎展」を開催、注目を集めた。

1988年(昭和63年)東京・目黒区美術館の野十郎展開催に合わせ、久留米市山本町耳納の 曹洞宗 観興寺に野十郎碑が建てられた。

2000年(平成12年)和太鼓奏者・林英哲は野十郎に深い共感を抱き、彼をテーマにした組曲「光を蒔く人」を作曲している。

2003年(平成15年)晩年 を過ごした柏市で展覧会が開かれる。

2006年(平成18年)三鷹市で 展覧会 が開かれる。テレビ東京で取り上げられて脚光を浴びる。

2008年(平成20年)NHK「日曜美術館」で高島野十郎の作品が放映されてから、全国的に知られるようになる。

昭和4年の北米経由欧州からの帰国後も 個展 などで高島野十郎の作品を発表するも、

京都などを転々として貧乏暮らしが続くまま古希を迎える。

高島野十郎の生前は無評価の画家で、最晩年の15年の殆どを、「蝋燭」の焔を描いて過ごしてた。

生涯家族も持たず、画壇 とも一切関わることなく、生き方もまた半端ではない高島野十郎の濃密な作品が注目されたのは死後のこと。

買取作家一例

お問い合わせ・買取のご相談

(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

FAX 075-571-8648

買取方法と流れ

★出張買取 出張・査定・見積り、全て費用は無料

★宅配買取 送料無料、買取価格保証

★全て現金でお支払い

買取実績 PURCHASE RECORD

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。

数点の八木一夫の陶芸作品の骨董品出張買取を頂き、お譲り頂きました。

京都市東山区大和大路通新門前上ル西之町197番地アクセス