北大路魯山人 買取

古美術やかたは、北大路魯山人の作品を後世に伝えたいとの思いで、半世紀営業してきました。

北大路魯山人は陶芸だけでなく、書、絵、料理など様々な分野で独自の美的世界を築き活躍した芸術家です。

魯山人ならではの豪胆かつ華麗な作風で、花文、美濃陶、銀彩などの逸品は高価買取させて頂きます。

【老舗骨董店の一味違う営業実績】

*北大路魯山人 買取価格のワンポイント

*販売から買取の当店ならではの技

*北大路魯山人の作品高価買取出来る理由

*NHK・和楽等、信頼あるメディア紹介多数

*安心して買取依頼出来る6つの技

*北大路魯山人作品の種類や説明と鑑定機関

北大路魯山人の紹介一例です。

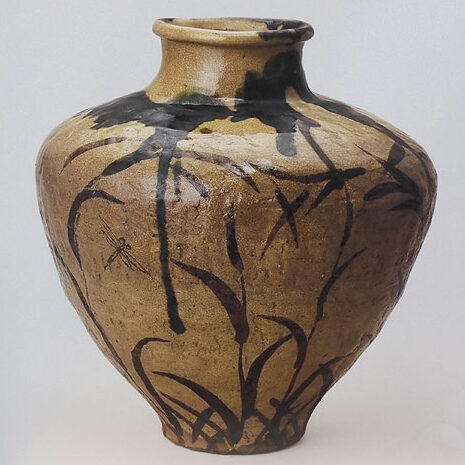

宮城県名取市のお客様より北大路魯山人の陶芸作品の骨董品宅配買取を頂き、お譲り頂きました。このヘンコ 壺 は北大路魯山人の 陶芸 作品で、買取価格は80万円前後だと思われます。北大路魯山人は書と陶芸の他に篆刻や漆芸など数多くの作品を残しており、陶芸作品は高く評価されています。このような作品は晩年の作品ではなく、彼の作品にしては安価な作品でしょう。晩年 には魯山人の代表作となる銀彩が生み出され、愛陶家や コレクター に非常に人気があります。

作家の作品について説明します。一般的に芸術家が一生涯に制作された作品で、力作や秀作は制作した全作品の二割ぐらいだと聞いております。例えば、河井寛次郎の 登り窯 の周辺では多くの陶片が残され色や形を探るのに何千もの陶片を焼き、研究されていました。殆どの芸術家は、試行錯誤を何年も食い返し、50歳頃になりようやく自分独自の作品が出来るようです。

日本一、歴史ある

京都祇園骨董街にあります。

京都は千年も続いた都です。

京都祇園骨董街の中でも当店は、歴史的保全地区に指定されています。

約80軒の古美術骨董商が軒を連ねる、

日本でもトップの祇園骨董街にある老舗の骨董店です。

京都祇園で小売販売している

老舗骨董店だからこそ高価買取出来るのです。

世界各国から1日100名近くのお客様がご来店頂いております。

店頭には買取商品を常時2000点以上展示販売しており、

愛好家やコレクターの方が品物の入荷をお待ちです。

買取依頼のお客様に納得して頂くことを

第一と考えております。

ホームページや店頭にて販売する価格を提示して、買取りさせて頂いております。

是非、ご来店頂くか、ホームページをご覧下さい。

京都祇園で昭和56年に開業、長年の信頼と実績があります。

●北大路魯山人の作品を高価買取出来る理由

★あなたも驚く骨董業界の真実★

「百聞は一見にしかず」 骨董品買取依頼で失敗したくない方、是非ご覧下さい。

★お譲り頂いた品物を直接販売しており、入荷をお待ちのお客様もたくさんおられます。

北大路魯山人の作品ー査定・買取ポイントのアドバイス

北大路魯山人(きたおおじ ろさんじん)・特徴と技法

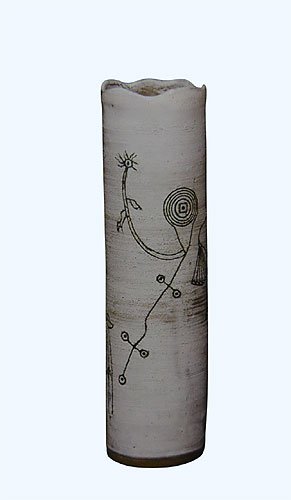

信楽花入

1883年(明治16)〜1959年(昭和34)76才没。

北大路魯山人は、陶芸だけでは無く、篆刻家、画家、書道家、漆芸家、料理家、美食家と様々な分野で活躍しました。

上賀茂神社の社家に、北大路清操の次男として生まれる、本名は房次郎。

父の自殺と母の失踪で、すぐに養子に出され、養家を転々とする。

6歳の時に竹屋町の木版師・福田武造の養子となり、自ら炊事を始め、食材の味を活かす調理法を身につける。

明治36年、書家になることを志して上京し、翌年の日本美術 展覧会 で一等賞を 受賞 し、頭角を現しはじめる。

明治41年から中国北部を旅して書や篆刻を学び、帰国後、福田大観の 号 で小蘭亭の天井画や襖絵、篆刻など数々の傑作を残す。

竹内栖鳳が門下の土田麦僊らに紹介したことで日本 画壇 の 巨匠 らと交流が始まる。

また、金沢の 陶芸家・須田菁華から初めて陶芸の手ほどきも受ける。

大正10年に会員制食堂「美食倶楽部」を発足し、その後、東京永田町に料亭「星岡茶寮」を創業する。

星岡茶寮では顧問兼料理長を務め、料理の分野において大きな革新をもたらす。

伝統に根ざしながらも独自の美意識、使い勝手を重視した陶磁器づくりを行い、「器は食の着物」という信念を持ち、若い時は実用性の高い食器を多く製作する。

39歳の時、北大路家の 家督 を継ぎ、北大路魯山人と名乗り始める。

陶芸 制作に専念した昭和11年以降は、中国陶磁の古染付、呉須 赤絵、桃山時代の志野焼、織部焼 など格調高い伝統をふまえた 技法 を現代に再現して見せた。

その後も持ち前の才能を発揮し、制作活動を画、漆芸へと広げ、食の文化を原点に独自の芸術世界を築きあげた。

昭和30年、重要 無形文化財 保持者(人間国宝)に指定されるが、辞退。

魯山人は、終始一切の会に所属せず、独自の研究と 作風 で制作を続け、個展は70回近く開催したと言われるが、個展 以外はどのような展観にも出品せず、完全に 陶芸 界を独歩した。

他人から傲慢不遜で野蛮、豪胆と揶揄される事もありましたが、作品は普段の魯山人のイメージとはかけ離れた 繊細 な作風です。

北大路魯山人の作品 作風と買取価格のワンポイント

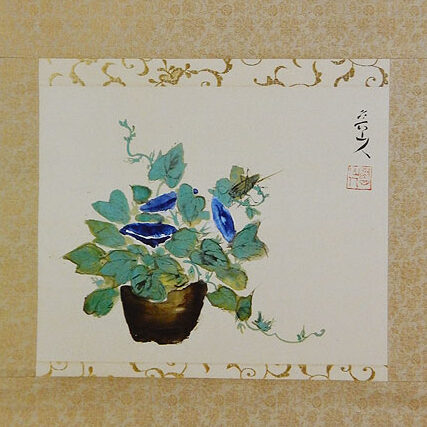

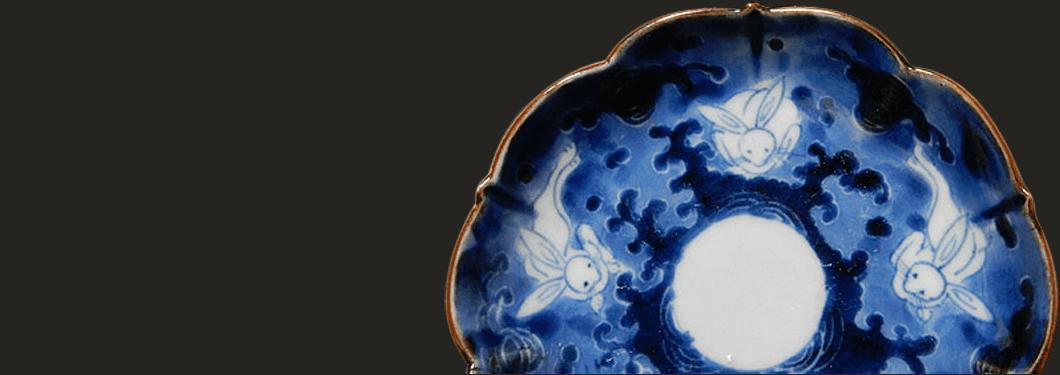

花もみぢ鉢

北大路魯山人は書と陶芸の他に篆刻や漆芸など数多くの作品を残しており、高く評価されています。晩年には魯山人の代表作となる銀彩が生み出され、愛陶家やコレクターに非常に人気があります。当店は北大路魯山人を高価買取します。日本一の骨董街にある骨董店でNHKや一流メディア取材多数、常時買取商品2000点展示。一日100名来店いただく老舗骨董店です。

その中でも特に、北大路魯山人の作品には力を入れ得意としてきました。

また、北大路魯山人の晩年の出来の良い作品は、「友斎箱」と言われる京都の指物師の前田友斎が制作した箱に入っております。

陶芸 作品は、簡単に作られた作品から時間をかけた力作、またデザインや種類により買取価格は大きく変わります。北大路魯山人の場合も、若年 に作られた作品よりも、独自の境地を築いた晩年の作品が高価買取対象です。

略歴

明治16年 京都市上賀茂北大路町に生まれる。

明治22年 竹屋町の木版師・福田武造・フサの養子となる。

明治36年 書家になることを志し、東京に上京。

明治37年 第36回日本美術 展覧会 で隷書「千字文」が一等賞を受賞。

明治40年 東京で書家として活動を始めるが挫折し放浪。

大正 5年 韓国・中国・金沢など転々とし、一流の美術品や料理に触れる。

大正 8年 東京で美術骨董店を開業。

大正10年 骨董店の顧客に、自らの料理を供する「美食倶楽部」を始める。

大正14年 料亭「星岡茶寮」を経営。

昭和 3年 星岡茶寮の食器を製作するための製陶所「星岡窯」を鎌倉に設ける。

その後、百貨店や茶寮などで作品即売会を催し評判を呼ぶ。

昭和10年 陶芸 創作に専念する。

昭和11年 星岡茶寮の経営から離れる。

昭和14年 星岡窯には50名余が従事し、活況を呈する。

昭和17年 石川に疎開し、日月 椀 ほか漆絵の銘々盆、椀などの 漆器 制作に励む。

昭和29年 ロックフェラー財団の招聘で米欧旅行。欧米各地で展覧会を開催し、ピカソやシャガールを訪問。

昭和30年 重要 無形文化財 保持者(人間国宝)を辞退。

昭和31年 東京・京都・名古屋などで 個展 を開催。

昭和34年 12月21日逝去、76歳。

北大路魯山人の作品をお持ちのお客様、お気軽にご相談ください。

北大路魯山人の作品の場合は、購入された時から入っている箱(共箱)は大切な箱で、共箱には北大路魯山人の自筆のサインと 落款 が押されています。共箱は、保証書も兼ねており、有る・無しで、買取価格は大きく変動します。

鑑定書の有無に関わらず、まず当店で無料の真贋の判断やアドバイスをさせて頂きますので、お電話でご相談ください。

汚れや傷みがある場合でも、現状のままお持ちください。

北大路魯山人の鑑定は、下記の鑑定機関で行われており、真贋を問うだけで約3万円~5万円かかります。

【所定鑑定人・鑑定機関】

➀ 東京美術倶楽部鑑定委員会

➁ 黒田陶々庵

お買取りさせて頂いた作品は価格を表示してホームページや店頭で販売しています。

百聞は一見に如かず、是非ご覧ください。

お譲り頂いたお客様に納得頂き、信頼と安心をお届けします。

北大路魯山人をはじめ買取させていただいた作家の作品も数多くあります、是非ご覧ください。

当店には北大路魯山人の愛好家やコレクターのお客様もおられ、新しい作品の入荷をお待ちです。

北大路魯山人の作品をお持ちのお客様は、お気軽にご相談頂ければ、適切なアドバイスをさせて頂きますので、

是非お問い合わせ下さい。

北大路魯山人の買取実績と買取価格の解説

-

陶芸作品・陶磁器 骨董品 宅配買取

陶芸作品・陶磁器 骨董品 宅配買取宮城県名取市のお客様より北大路魯山人の陶芸作品の骨董品宅配買取を頂き、お譲り頂きました。陶芸作品は高く評価されており、このような晩年の作品でもない品物でも高価買取出来るので紹介しました。

売却済

-

陶芸作品・陶磁器 置物

陶芸作品・陶磁器 置物ホームページをご覧になり当店の営業方針を気に入られ、鳥取県のお客様ですが、北大路魯山人の名品を売却頂きました。

売却済

-

茶碗 茶道具 抹茶道具

茶碗 茶道具 抹茶道具観光ついでに四国の愛媛県のお客様に抹茶道具の織部茶碗や茶道具をお譲り頂きました。

売却済

-

北大路魯山人の織部の名品です。このような北大路魯山人の逸品は人気があり、古美術やかたでは相場価格に関係無く、北大路魯山人の入荷をお待ちのお客様も多くおられます。

-

北大路魯山人の代表的な大鉢です。北大路魯山人の出品作品や逸品は過去に一千万円を超える価格で取引されたこともありますので、売却のご相談は、古美術やかたにご依頼ください。

-

北大路魯山人らしい作風の備前焼花入です。当店ではお買い求め頂くお客様より直接注文を聞いており、相場に関係なく買取価格を決定出来ますので、売却をお考えのお客様は、お気軽にご相談下さいませ。

売却済

古美術やかたの店内写真

メディアにも多数ご紹介いただいております

クリックしてご覧ください

メディア紹介 MEDIA

- NHK国際放送で世界に紹介されました。英語版【動画】

- NHK国際放送で世界に紹介されました。日本語版【動画】

- BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」で紹介され、中村雅俊さんご来店【動画】

- NHK京いちにち「京のええとこ連れてって」取材【動画】

- 『京都新聞』とKBS京都で鴨東まちなか美術館を紹介頂きました。

- 『和楽』7月号 樋口可南子さんがお店へ!!

- 『婦人画報』2012年5月号

- 『樋口可南子の古寺散歩』(5月17日発行)

- NHK「趣味Do楽」とよた真帆さんご来店!【動画】

- NHK『美の壺』(4月24日放送)

- 『和楽』10月号

- 『Hanako 京都案内』

- 『FIGARO japon』12月号

- 『mr partner』2011年2月号

- 2009年11月 『週刊現代』2009年11月28日号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『骨董古美術の愉しみ方』(4月16日発行)

- 『近代盆栽』9月号

- 『Hanako WEST』11月号

- 『ORANGE travel』2006年 SUMMER

- 『婦人画報』2004年9月号

- 国際交流サービス協会に2017年6月7日紹介頂きました。

- 『Grazia』6月号

- 『VISIO ビジオ・モノ』5月号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『gli』11月号

- オレンジページムック『インテリア』No.23

- 『MORE』12月号

- 『花時間』7月号

- 『東京育ちの京都案内』麻生圭子著 文芸春秋刊

- 『私のアンティーク』

TV出演お断りの理由は「古美術やかたの特長」や「買取のお客様必見」を詳しくご覧下さい。

日本全国対応致します、

まずはお問い合わせください

お問い合わせのお電話番号

075-533-1956

11:00~18:00(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

買取は古美術やかたへ!老舗骨董店ならではの6つの技

北大路魯山人 略歴

伊賀釉竹花入

1883年京都・上賀茂神社の社家に、父北大路清操、母とめの次男として生まれる。本名は房次郎。

士族の家柄だったものの版籍奉還により生活は厳しく、

それまで保証されてきた俸禄制と世襲制が明治4年に廃止されため世間は混乱期にあった。

そんな中、父は職を求めて東京と京都を行き交う生活をしていたが、房次郎が生まれる4ヶ月前に自殺する。

母も失踪したため親戚の家に引き取られるが、その後親戚宅を転々とする。

3歳の春、養姉に連れられて上賀茂神社の東側に拡がる神宮寺山を散歩をしている時、「真っ赤な躑躅の咲き競う光景」を目にする。

その時、激しい色彩の渦を見て「美の究極」を感じ、自分は美と共に生きようと決心した。

6歳の時に竹屋町の木版師 福田武造の養子となり、そこで自ら飯炊きを始め、食材の味を活かす調理法を身につける。

小学校卒業後10歳で奉公に出、やがて画家・竹内栖鳳の作品に感心し 画家 を志す。

3年後に養家に戻るが、貧しさで画学校へ行けず、養父の木版を手伝い、技を覚えた。

書への興味を持ち「一字書き」の懸賞で入賞を繰り返し、書の独習を進め、16歳でペンキ絵看板「西洋看板」を手掛けて繁盛し、自立を始める。

明治36年、実母との面会のため東京へ赴き、そのまま東京で書家になることを志し、書道教室で生計を立てながら、翌年の明治37年日本美術 展覧会 で、21歳で一等賞を 受賞 し、頭角を現しはじめる。

明治38年には、木版や印判の下書きをする版下書家の岡本可亭に入門し、やがて保険会社の書記として採用される。

明治40年、24歳で独立し、福田鴨亭を名乗り看板・篆刻製作等で評判になる。

明治41年から中国北部を旅して書や篆刻を学び、明治43年には朝鮮へ渡り、印刷局書記の傍ら朝鮮や中国の美術を研究する。

帰国後、福田大観の号で小蘭亭の天井画や襖絵、篆刻など数々の傑作を残す。

その後、大雅を名乗り、京滋・北陸の 豪商 の食客ともなり、名士・芸術家と交流し、一流の美術品や料理にも触れて見識を高める。

竹内栖鳳が門下の土田麦僊らに紹介したことで日本 画壇 の巨匠らと交流が始まる。

また、金沢の 陶芸家・須田菁華から初めて陶芸の手ほどきも受けた。

その後、古美術への関心から自宅で 鑑定 所を開き、大正8年、36歳のとき、友人と共同で古美術店・大雅堂芸術店を開店させる。

大正10年、会員制食堂「美食倶楽部」を発足し、それが発展して、大正14年には、東京・赤坂に会員制の料亭「星岡茶寮」を開く。

会員には各界の名士が名を連ね、調理・食器・従業員の服装など隅々まで魯山人の感性が行き届いた「星岡茶寮」は、日本一の料亭と評される。

星岡茶寮では、顧問兼料理長をつとめ、料理の分野において大きな革新をもたらす。

「食器は料理のきもの」という信念で、この頃から、自ら作陶を始める。

設えから器にまで北大路魯山人の美を貫いた茶寮は昭和恐慌も物ともせず繁盛した。

茶寮は政府要人等の顧客を抱えて日本一と評され、人生の絶頂を迎える。

その傍ら、魯山人は窯場主任となった豊蔵らと、美濃や朝鮮の古窯址調査を行ない作陶に活かす。

昭和2年(1927)北鎌倉の山崎に星岡窯と住居を建設、荒川豊蔵などを招いて自ら食器の制作に専念する。

昭和11年(1936)、39歳のとき、北大路家の 家督 を継ぎ、北大路魯山人と名乗り始める。

以降、陶芸 制作に専念し、中国の 古染付、呉須 赤絵、 桃山時代の志野、織部など格調高い 伝統 をふまえた技法を現代に再現して見せた。

その後も持ち前の才能を発揮し、制作活動を画、漆芸へと広げ、食の文化を原点に独自の芸術世界を築きあげた。

昭和14年、各界名士の支援を受けて赤坂に星岡茶寮、鎌倉に星岡窯を開き、料理と作陶の両方を手掛け始める。

戦時中は 窯 を焚けず苦労するが、戦後は充実した創作が叶い、作品の円熟味も増した。

また、彫刻 家イサム・ノグチとの備前焼製作や、画家のシャガールやピカソとの交流、アメリカでの個展なども行なう。

昭和30年、独学・無所属の境遇で、織部焼の重要無形文化財保持者(人間国宝)に指定されるが、辞退。

魯山人は、書や陶芸は元より、篆刻家、画家、陶芸家、書道家、漆芸家、料理家、美食家など様々な顔を持ち、多芸多才な総合芸術家としても知られている。

特に自身の料理用に始めた 陶磁器 づくりは、伝統に根ざしながらも独自の美意識、使い勝手を有して、内外で高い評価を得ている。

師を持たず、自身の才能・感性のみを頼りに築いた型破りな創作人生で、その陶芸 作風 も、古典を範としながら、決して型にはまらない豪胆華麗、多種多彩なものであった。

昭和34(1959)年、76歳で死去。

多彩で斬新な 陶器 を作製し、陶芸作品のほとんどを食器が占める。

轆轤 を職人に任せ、型物等も多用したその作品数は数十万点といわれるほど膨大なもので、その作風も実に多彩で、中国明代の赤絵・金襴に、色絵・染付・青磁・白磁・京焼・信楽・備前・伊賀・九谷・三彩・銀彩・雲錦手等があり、中でも自ら調査・復元した、織部・志野・瀬戸黒・黄瀬戸等の桃山美濃陶に力を入れ、豪放な作風で知られた。

また、書の運筆を基とした 絵付・線描に優れ、型にはまらない素材選定や造形等と共に、その作品を特徴づけている。

書・篆刻にも天分を発揮し、書と 陶磁器 にとりわけ鬼才を発揮した彼は、専門陶工ではない趣味人ならではの当意即妙な意匠の世界に新境地を開いた。

しかし基本的には、中国・朝鮮・日本の古陶磁の様式の範囲を離れるものではなかった。

北大路魯山人の主な出来事や作品の年表

明治16年(1883) 上賀茂神社の社家に、父北大路清操、母とめの次男として生まれる。

兄・清晃。本名は房次郎。

明治21年(1888) 父清操が逝去。すぐに養子に出され、養家を転々とする。

明治22年(1889) 6歳、竹屋町の木版師・福田武造・フサの養子となる。

上京区丸太町の梅屋尋常小学校に入学。

明治29年(1896) 一字書きに応募して入選。養家に戻り、木版業を手伝う。

明治31年(1898) この頃から書、版下に才能を見せる。

明治36年(1903) 書家になることを志して生母・登女がいる東京に上京。

明治37年(1904) 第36回日本美術 展覧会 で隷書「千字文」が一等賞を受賞。

宮内大臣子爵田中光顕が買上げ。

明治38年(1905) 岡本太郎の祖父・書家・岡本可亭の内弟子となる。

日本美術展覧会に楷書が「福田可逸」の名で入賞。

明治40年(1907) 可亭方を辞し、中橋和泉町に転居。書道教授として独立。「福田鴨亭」と号す。

看板、版下書き、書道 教授 をもって生計を立てる。

明治41年(1908) 安見タミと結婚。

中国に渡る。篆刻を習い、古銘碑や古美術などを見て歩く。

明治42年(1909) 韓国統監府(後の朝鮮総督府)印刷局に勤務。中国・朝鮮の 陶器 と書、篆刻を学ぶ。

明治43年(1910) 帰国。東京で書と篆刻の商いを始める。

長浜の素封家河路豊吉に食客として招かれ、書や篆刻の制作に打ち込む。

「福田大観」の 号 で小蘭亭の天井画や襖絵篆刻など数々の傑作を残す。

大正 2年(1913) 竹内栖鳳の款印を彫った縁で、富田渓仙、土田麦僊らと交流。

大正 4年(1915) 福田家の 家督 を長男・桜一に譲り、自身は北大路姓に復帰。タミと離婚。

食客として各地を転々とする。

金沢の文人・細野燕台の世話となり、石川県山代温泉(九谷)の須田菁華窯にて 染付・赤絵 を試みる。

大正 5年(1916) 北大路魯山人の号を使いはじめる(「北大路 魯卿」と数年併用している)。

その後も長浜をはじめ京都・金沢の素封家の食客として転々と生活することで

食器と美食に対する見識を深めていった。

また内貴清兵衛と彼の別荘である松ヶ崎山荘で交流も深めていき料理に目覚めていった。

大正 6年(1917) 中村竹四郎と知り合う。鎌倉に転居。藤井セツ(アイの妹)と再婚。

大正 8年(1919) 中村竹四郎と共同で、東京・京橋に骨董店「大雅堂芸術店」を開業。鎌倉に転居。

大雅堂では、古美術品の 陶器 に高級食材を使った料理を常連客に出すようになる。

大正10年(1921) 会員制食堂「美食倶楽部」を発足。自ら厨房に立ち料理を振舞う一方、使用する食器を自ら創作していた。

大正11年(1922) 北大路家の 家督 を相続。 正式に北大路魯山人を名のる。

大正13年(1924) 京都・宮永東山の指導で、青磁などを制作。荒川豊蔵とも東山窯にて知り合う。

大正14年(1925) 星岡茶寮、星岡窯を開設。

中村とともに借り受け、中村が社長、魯山人が顧問となり、会員制高級料亭を始めた。

昭和 2年(1927) セツと離婚。荒川豊蔵を窯場主任として、北鎌倉の窯に招く。

鎌倉・山崎に、「魯山人窯芸研究所星岡窯」を発足。

「坐辺師友」をモットーに織部、志野、黄瀬戸等の美濃焼系を始め、

尾形乾山、野々村仁清、高橋道八 等の京焼系の物にまで造形の理想を求めた幅広い作陶を展開。

中島きよと結婚。

昭和 3年(1928) 日本橋三越にて「星岡窯魯山人陶磁器展」を行う。

昭和11年(1936) 星岡茶寮の内紛により魯山人追放。

作陶に専念。荒川豊蔵、山崎の魯山人窯に滞留。

昭和13年(1938) きよと離婚、熊田ムメと結婚。「雅美生活」が創刊。

昭和17年(1942) 日月椀ほか漆絵の銘々盆、椀などの漆器制作に励む。

中道那瑕能と離婚。

昭和20年(1945) 東京・大阪両星岡茶寮とも空襲により焼亡。

昭和21年(1946) 戦後は経済的に困窮し不遇な生活を過ごすが、

東京・銀座5丁目に自作店「火土火土美房」を開業し、在日欧米人からも好評を博す。

窯場を「魯山人雅陶研究所」と改称。

昭和26年(1951) 結婚したイサム・ノグチ・山口淑子夫妻を一時星岡 窯 に寄寓させた。

昭和29年(1954) ロックフェラー財団の招聘で米欧旅行。

欧米各地で 展覧会 と講演会が開催され、その際にピカソ、シャガールを訪問。

昭和30年(1955) 重要 無形文化財 保持者(人間国宝)辞退。

昭和34年(1959) 12月21日、逝去。76歳。

昭和40年(1965) 茨城県笠間市に北鎌倉の北大路魯山人のアトリエを移築、「春風萬里荘」として設立。

平成14年(2002) 山代温泉街にある魯山人寓居跡「いろは草庵」を公開。

買取作家一例

お問い合わせ・買取のご相談

(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

FAX 075-571-8648

買取方法と流れ

★出張買取 出張・査定・見積り、全て費用は無料

★宅配買取 送料無料、買取価格保証

★全て現金でお支払い

買取実績 PURCHASE RECORD

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。

数点の八木一夫の陶芸作品の骨董品出張買取を頂き、お譲り頂きました。

京都市東山区大和大路通新門前上ル西之町197番地アクセス